7月16日、中国北京市でアステラス製薬の日本人男性社員が「スパイ行為」の罪で懲役3年6か月の判決を受けた。この事件は、2014年に施行された中国の「反スパイ法」による邦人拘束の最新事例であり、過去10年間で少なくとも17人の日本人が同法違反で拘束された。この数字は氷山の一角に過ぎず、中国の曖昧な法律運用が邦人と日本企業に深刻なリスクをもたらしている。もはや日本企業は、中国からの撤退を真剣に検討すべき時期に来ているのではないか。

中国の反スパイ法は、その定義の曖昧さが最大の問題だ。2023年7月の改正で、スパイ行為の範囲は「国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品の窃取や提供」にまで拡大されたが、「国家の安全と利益」の具体的な範囲は依然として不明確だ。例えば、アステラス製薬の社員は帰国直前に拘束され、詳細な容疑は明らかにされていない。中国専門家たちも、「当局が恣意的に摘発できる余地が広がった」と警告する。このような不透明な司法プロセスでは、何が違法とみなされるのか予測すらできない。日常的なビジネス活動や情報収集が、突然「スパイ行為」と決めつけられる危険性が常につきまとうのだ。

邦人拘束の事例は後を絶たない。2016年には日中友好団体に関わる鈴木英司氏が北京で拘束され、6年間の過酷な収監生活を強いられた。彼の体験記では、監視カメラが光る閉鎖された部屋での「居住監視」や、理由も明かされない長期の取り調べが詳細に描かれている。2024年には、日本国内での情報提供行為が反スパイ法違反とされ、女性が上海で拘束される事件も発生。中国の法律が国外にも適用される「域外適用」の危険性が浮き彫りとなり、日本の主権すら脅かされかねない。これでは、ビジネスパーソンどころか観光客でさえ中国への渡航をためらうだろう。

このような状況下で、日本企業が中国での事業を続けるのは無謀とも言える。経済産業省の通商白書によれば、中国のサプライチェーンリスクは過去10年で突出して高まっており、米中対立や景気低迷も重なる中、企業は事業縮小や撤退を加速させている。例えば、コベルコ建機は中国の生産能力を半減させ、大和ハウス工業も新規投資を凍結した。ジェトロの調査では、中国進出企業の多くが事業見直しを検討中だ。

反スパイ法のリスクは、社員の身の安全だけでなく、企業の機密情報や競争力にも直結する。帰国時にPCや資料を押収され、企業の重要情報が中国当局に流出する可能性も否定できない。

中国政府は外資誘致のため「歓迎姿勢」を示しているが、これは絵に描いた餅に過ぎない。実際には、経済統制や言論抑圧が強まり、外国企業への監視は一層厳しくなっている。国家安全省は「中国経済衰退」の言論すら摘発対象とし、自由なビジネス環境は皆無だ。日本企業がこの「中国リスク」を無視し続ければ、社員の拘束や企業の損失はさらに増えるだろう。

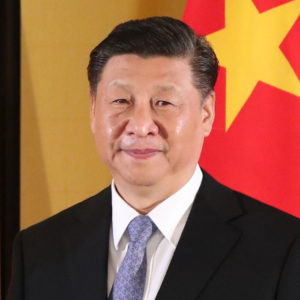

今こそ、企業は中国からの撤退を決断し、社員の安全と事業の安定を守るべきだ。習近平政権下の不透明な法運用に翻弄される前に、脱中国の号砲を鳴らす時が来たと言える。

(北島豊)