7月23日、日米関税交渉が大きな注目を集める中、米国と日本の間で合意が成立した。

交渉の焦点は、自動車関税の軽減と相互関税の引き下げだった。日本側は当初、自動車への追加関税の完全撤廃を求めたが、米国側の強硬な姿勢により断念。最終的に関税率は15%に落ち着いたが、これは既存の2.5%に12.5%を上乗せしたもので、実質的な負担増である。

さらに、5500億ドルの投資やボーイング機の購入、コメ輸入の大幅増など、日本は米国側に有利な条件を次々と受け入れた。特にコメ輸入の75%増は、国内の農業団体から強い反発を招いている。ミニマムアクセス枠内での輸入増加とはいえ、米国産コメの流入は日本農業に打撃を与える可能性がある。

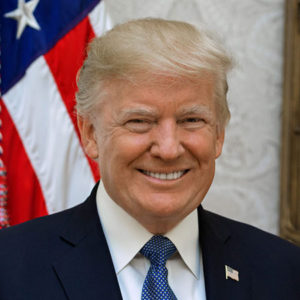

赤澤亮正経済再生相の交渉姿勢にも疑問が投げかけられている。4月の初回協議では、トランプ大統領が日本の自動車安全基準や非関税障壁の見直しを要求した際、赤澤氏は「優先順位を示してほしい」と応じたとされる。これは実質的に譲歩の余地を示す発言であり、交渉の初期段階で日本の立場を弱めたとの批判がある。

この交渉結果が日本経済に与える影響は複雑だ。関税率の引き下げにより、自動車産業の営業利益減少幅は縮小するとの試算がある一方、巨額の対米投資や農産物市場の開放は中長期的な経済の空洞化や農業への打撃を招く恐れがある。野村総合研究所は、関税による日本のGDPへの影響を当初0.71%減と試算したが、今回の合意による譲歩がさらに経済成長を0.6%程度押し下げると分析する。 また、合意文書が日米間で共同作成されておらず、口約束に近い状態であることも不安材料だ。

赤澤大臣の頻繁な訪米は、トランプ大統領の強気な交渉スタイルに押され、日本側が譲歩を重ねるための「詣で」に見えたとの批判は避けられない。トランプ氏は自身のSNSで「日本が市場を開放し、米国に数十万の雇用を生む」と成果を誇ったが、日本側からは具体的な経済効果や国益の明確な説明が乏しい。石破総理は「守るべきものは守った」と強調したが、国内では「米国に有利なディール」との評価が広がる。

結局、赤澤氏の「トランプ詣で」は、日本経済の負担を軽減するよりも、トランプ政権のご機嫌を取るための妥協の積み重ねだったとの印象が強い。日米関係の維持を優先した結果、日本は高コストを支払うことになったのかもしれない。

(北島豊)