今年のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公は蔦屋重三郎。略して蔦重。江戸時代中期の人物である。

蔦重の肩書きをなんといえばいいのか。現代でいうなら、編集者、出版社経営者、出版プロデューサーあたりだろうか。画家や作家ではなく、出版の裏方であり黒衣的存在が大河ドラマの主人公になるのは珍しい。それだけ蔦重は型破りな人だったということだ。

蔦重の全貌を吉原との関連に注目しつつコンパクトに描いたのが本書である。蔦重が活躍した時代は現代と重なる。田沼意次のバブルで開放的な空気から、一転して松平定信の質素倹約・文武奨励へ。

しかし、政治経済が激変する中でも、蔦重は権力をおちょくり、挑発し続けた。江戸の庶民から喝采を受けた。作家たちや蔦重自身が弾圧を受けてもめげなかった。今、蔦重が世に送り出した喜多川歌麿や東洲斎写楽や葛飾北斎の絵は、時を超え、国境を越えて高く評価をされている。100年単位のスケールで見ると、勝利したのは松平定信ではなく蔦重だ。

蔦重の活躍の根底にあったのが吉原という街だった。「私は蔦屋重三郎が吉原遊廓の宣伝マンであり、スポークスマンだったと思っている」と著者は書いている。

蔦重は吉原に生まれ育ち、吉原でビジネスの腕を磨いた。彼が手がけた多くの本は吉原に関するものだった。また、吉原での接待を通じて人脈を広げ、画家や作家の新しい才能を見出していた。吉原なくして蔦重の活躍もなかったのだ。

吉原は江戸の中心部からは離れていて、周囲は堀(お歯黒溝)がめぐらされ、出入り口は大門の1箇所のみ。まさに外界から隔絶された別世界である。全盛期には遊女が7000人以上、遊女以外の労働者が5000人以上いたという。

そこはただの巨大な遊廓街ではなかった。サブカルチャーの粋を集めたドリームランドだった。行われるのは単なる買春ではない。格の高い遊女たちは美しいだけでなく、教養があり芸事も極めていた。

庶民が花魁と枕を交わすことは事実上不可能だったが、ランクの低い遊女とならば懐具合に応じて遊べた。だから吉原はパラダイスだった。ただし、これには「男にとって」という条件が付く。幼い時に身売りされた女たちにとっては苦界。頂点に立つ花魁でさえ、決して豊かになれないシステムだった。なお、江戸は独身男性が多い、いびつな人口構成だった。

現代の視点で考えると、蔦重の活躍は示唆に富んでいる。人々は娯楽抜きでは生きていけない。質素倹約・文武奨励だけでは息苦しくてたまらない。だが、権力による上からの文化振興策では庶民の満足は得られない。蔦重のように、人々の欲望に敏感なプロデューサーが不可欠なのだ。

文化の原動力はエロスであり、金銭欲であり、愛であり、人情であり、喜怒哀楽である。そして、蔦重のような人間が活躍するためには、自由が必要なのだ。出でよ21世紀の蔦重、と願わずにいられない。

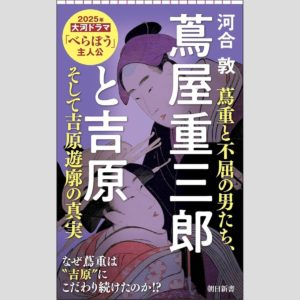

《「蔦屋重三郎と吉原 蔦重と不屈の男たち、そして吉原遊廓の真実」河合敦・著/990円(朝日新書)》

永江朗(ながえ・あきら):書評家・コラムニスト 58年、北海道生まれ。洋書輸入販売会社に勤務したのち、「宝島」などの編集者・ライターを経て93年よりライターに専念。「ダ・ヴィンチ」をはじめ、多くのメディアで連載中。