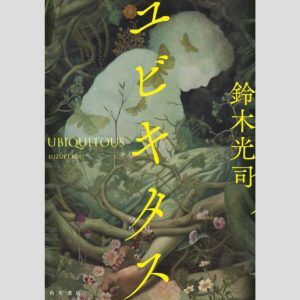

フィクション、ノンフィクションを問わず、巻末の参考文献一覧を眺めるのが楽しい。大ベストセラー「リング」「らせん」(共に角川書店)などで知られる鈴木光司の新作「ユビキタス」の参考文献には、「植物は〈知性〉をもっている」「たたかう植物」「異端カタリ派」「生命と地球の歴史」など40冊以上の書名が並ぶ。さて、いったいどんな小説なのか?

プロローグは南極観測船を運用する海上自衛官が、南極の氷を持ち帰り、知人たちに送る話。しかし、第1章は、場面も登場人物も全く変わり、探偵の前沢恵子が人捜しの依頼を受けるところから始まる。15年前に死んだ男が遺した子供を、捜してほしいというのだ。依頼人は男の親。ただし全ては曖昧だ。男が付き合っていたという女の行方はわからないし、そもそも子供が生まれたのかどうかも確証がない。

わずかな手がかりから、恵子は調査を始める。強力な助っ人が登場する。男の親友で物理学者の露木。しかし、青白いインテリなどではなく、筋骨隆々で大型バイクで疾走する。

恵子は15年前に死んだ男が付き合っていた女の消息を訊ねるうちに、かつて小さなカルト教団で起きた集団死事件に突き当たる。7人が死んだにもかかわらず、死因は不明。事故なのか事件なのかも、はっきりしないままだ。

ちょうどそのころ、都内で30歳男性が自宅マンションで死んでいるのを発見される。死後1週間ほど経過していて、遺体は腐敗が進んでいた。持病はなく、自殺でもない。ほぼ同時期、横須賀の自衛隊官舎でも自衛官が謎の急死。彼らの共通点は南極の氷を受け取っていたこと。

15年前に生まれた(かもしれない)子供捜し、カルト教団の集団死、そして南極の氷と連続変死。恵子と露木が調査するうちに、3つの謎がつながっていく。そして、植物や微生物たちの力を、まざまざと見せつけられるのである。

私たちは、人類があらゆる生物の頂点に立っていると思っている。その下に哺乳類がいて、魚類や爬虫類がいて、さらに昆虫がいて‥‥と。しかしそれは無邪気な思い込みだ。地球の歴史を振り返ると、植物や微生物のほうが、はるかに古くから存在し続けている。

コロナ禍でウイルスの恐ろしさを嫌というほど味わった。亡くなった人も多いし、今も後遺症に苦しむ人がいる。全国のあちこちで空き家が増えている。人が住まなくなった家は、たとえ大都会でもいつのまにか植物が繁茂する。人類よりも植物や昆虫、ウイルスのほうが強いのだ。

ユヴァル・ノア・ハラリは「サピエンス全史」(河出書房新社)において、人間が小麦を選んだのではなく、小麦が人間を選び、小麦が人間を家畜化したのだと語った(もっとも、デヴィッド・グレーバーは「万物の黎明」(光文社)で、歴史はそんな単純で直線的なものではないと批判しているが)。人類が滅んだあとも、植物は繁り、微生物は生き延びるだろう。

《「ユビキタス」鈴木光司・著/2035円(KADOKAWA)》

永江朗(ながえ・あきら):書評家・コラムニスト 58年、北海道生まれ。洋書輸入販売会社に勤務したのち、「宝島」などの編集者・ライターを経て93年よりライターに専念。「ダ・ヴィンチ」をはじめ、多くのメディアで連載中。