書名を見て、日本における喧嘩の歴史を扱う本、と早とちりしそうだが、そうではない。日本史に残る戦いや争いの数々を引き起こした原因を、兄弟、仲間といった喧嘩を鍵にして探っていくのだ。

舞台は鎌倉時代から江戸時代にかけて。まずは源頼朝、義経の兄弟だ。源氏と平家の対立の原点となる「保元の乱」が、天皇家、藤原氏、源氏、平家それぞれの兄弟、父子、叔父甥の肉親同士、骨肉の争いだったと、著者は指摘する。この結果、武力による決着が天下を左右する武士の世が誕生したのだという。

「源平合戦」を経て、勝利した源氏側での兄弟喧嘩が新たな戦いを生む。一般的には「判官贔屓(判官=義経)」と言われるように後世で人気のある弟は、武士社会の掟に反する行動が多かったため、当時の武士たちからの支持は得られなかった、との分析には「目から鱗」だった。

さらには頼朝没後の北条氏による権力奪取の過程で、NNK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に登場した、有力幹部たちの喧嘩が繰り広げられた顚末が明らかにされる。北条氏が滅び、南北朝から室町幕府成立期には、著者が史上最大の兄弟喧嘩と名付ける足利尊氏と弟・直義の抗争だ。

これが、発足直後の足利政権を危うくするほどの規模だったとは知らなかった。武家の兄弟間の関係をここまで明快に説かれると「応仁の乱」が、将軍家や有力大名の兄弟喧嘩が発端とされるのも腑に落ちる。

続く戦国時代となると、領土の分捕り合戦なので兄弟どころではなくなる。上杉謙信VS武田信玄の「川中島の戦い」は、個人的反感によるものでなく甲斐、信濃の山国を治める武田が海に面した上杉領の越後を獲得しようとしたのだ。このあたり、農業生産を支える土地保全より、流通経済の利益に繫がる交易路を重視する大きな歴史的変化がうかがえよう。

「本能寺の変」の謎に迫る章では、なぜ明智光秀が主君に反旗を翻したかの解明は重要でなく、織田信長の徹底した能力重視主義にスポットを当てる。

「関ヶ原の戦い」を、徳川家康VS石田三成ではなくVS豊臣秀頼と断定するのも、著者ならではだ。秀頼の代理として参戦した毛利輝元が関ヶ原の後に大坂城に立て籠もり、豊臣家VS徳川家の構図を作ることにさえ成功していれば、家康の天下取りは実現しなかった、とする仮説には十分な説得力がある。

赤穂浪士の討ち入り、桜田門外の変まで加えて10の争乱を、豊かな学識に裏付けられた独自の眼で改めて考えてみようとする著者の試みは、歴史には一応詳しいつもりでいた私にも、極めて新鮮な知的刺激を与えてくれた。まだまだ日本史の奥は深い、と感じさせる一冊である。

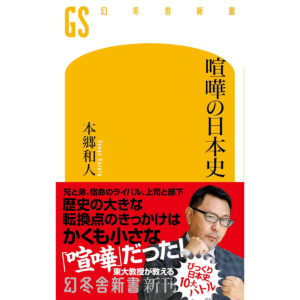

《「喧嘩の日本史」本郷和人・著/1078円(幻冬舎新書)》

寺脇研(てらわき・けん)52年福岡県生まれ。映画評論家、京都芸術大学客員教授。東大法学部卒。75年文部省入省。職業教育課長、広島県教育長、大臣官房審議官などを経て06年退官。「ロマンポルノの時代」「昭和アイドル映画の時代」、共著で「これからの日本、これからの教育」「この国の『公共』はどこへゆく」「教育鼎談 子どもたちの未来のために」など著書多数。