46本のコラムが掲載され、目次で興味のあるテーマを選べば、どこから読んでも楽しめること請け合いだ。73年~89年の世相だけでなく、売れっ子アイドル、ヒットした映画、テレビ番組、音楽を網羅しているのである。

森昌子、桜田淳子、山口百恵の「花の中三トリオ」に始まり、キャンディーズ解散、サザンオールスターズ、松田聖子‥‥。ドラマでは「傷だらけの天使」(74年)、アニメ映画は「宇宙戦艦ヤマト」(77年)、「機動戦士ガンダム」(81年)など懐かしい名前が並ぶ。

誰もが経験した全国的ブームの数々も取り上げる。77年のUFO騒ぎ、79年の都市伝説「口裂け女」、84年に起きた劇場型犯罪「グリコ・森永事件」、バブル初期の87年には、F1ブームにスキーブーム、89年はディスコブーム。当時自分の置かれていた状況と重ね合わせて、あの頃は‥‥と思い出に浸ることになるだろう。

著者自身、高校、大学時代、社会人の20代の頃の生活ぶりを披露しながら主観的に語ってくれている。まるで、酒を酌み交わしながら昔話を聞いているような趣があるのはそれゆえだ。

生まれも育ちも東京というだけあって、最新の情報に触れながら過ごしてきているのが羨ましい。地方はテレビ局が少ないので、なかなか届かなかったテレビドラマなどを全部リアルタイムで視聴しているし、常に東京が口火を切る各種ブームの始まりを体験している。

著者紹介では57年生まれとあるので、現在は、60代後半の前期高齢者であるにもかかわらず、若々しい筆致で往時の空気を甦らせていく。でも、年寄りだけが面白く読める本ではない。それより若い読者には、近過去の歴史を知る楽しみがあるだろう。

81年創刊の「FOCUS」(新潮社)が、すぐさま100万部を突破したことに始まる写真週刊誌の盛衰、82年に一気に普及したカラオケ、85年に発売されて青少年を熱狂させたファミコン、80年代中期、全国各地にチェーン展開されたコンビニとファミレス‥‥。以来、現在に至るまで、我々の生活の一部になっている草創期に、タイムスリップすることもできるのだ。

80年代のバラエティー番組「オレたちひょうきん族」(81~89年)をはじめ、深夜の「オールナイトフジ」(83~91年)、「夕やけニャンニャン」(85~87年)と人気番組を連発し、テレビ界を席巻したフジテレビ。今やそうした体質ゆえのパワハラ、セクハラを厳しく糾弾され、窮地に立たされているではないか。そう、70年代、80年代から今日まで、時代は脈々と繫がっている。

全体を通して読むと、この半世紀のエンタメの流れが見えてくる1冊でもある。

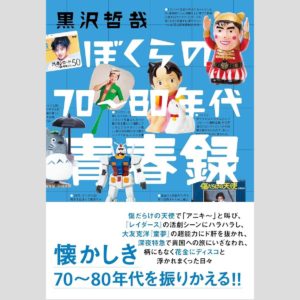

《「ぼくらの70~80年代青春録」黒沢哲哉・著/1760円(いそっぷ社)》

寺脇研(てらわき・けん) 52年福岡県生まれ。映画評論家、京都芸術大学客員教授。東大法学部卒。75年文部省入省。職業教育課長、広島県教育長、大臣官房審議官などを経て06年退官。「ロマンポルノの時代」「昭和アイドル映画の時代」、共著で「これからの日本、これからの教育」「この国の『公共』はどこへゆく」「教育鼎談 子どもたちの未来のために」など著書多数。