安堂ホセは「ジャクソンひとり」(河出書房新社)で文藝賞を受賞してデビュー。同作は芥川賞候補になり、第2作「迷彩色の男」も候補になった。そして第3作が、25年第172回芥川賞を受賞した本作である。

同時受賞した鈴木結生が、60代のドイツ文学者を主人公に、アカデミズムの世界を衒学的に描いた「ゲーテはすべてを言った」(朝日新聞出版)とは対照的な小説だ。全ページの行間から、血と汗と体液が、ほとばしるような熱量と疾走感に溢れる。

時は2024年。舞台は南太平洋の小さな島。閉じられたこの島で、恋愛リアリティーショー番組の撮影が行われている。1人の白人女性・ミス・ユニバースをめぐって、世界中から集められた10人の男たちが競う。語り手の「私」は視聴者のひとりである。

賞金は20万ドル。与えられたプレイ時間は毎日4時間。午後2時にミス・ユニバースが登場して好きな相手とデートして午後6時に帰る。これを繰り返して、最終的に優勝者を決めるというルールだった。

ところが、初っ端からルール崩壊。ミス・ユニバースは「時間を無駄にしたくない」「だから1回で試す」といって、いきなり10対1で性的行為を始めるのである。競い合う男たちの中に黒人がいないというミス・ユニバースの告発や、彼女の浮気などもあって、恋愛リアリティーショーの枠組みは崩壊していく。

やがて小説は、語り手である「モモ」の物語へと移っていく。YouTubeの動画を参考に、学校のプールの更衣室で睾丸を摘出するエピソードが壮絶だ。手術台の代わりにゴミ袋を敷いて、メスの代わりにカッターを使って。

しかし、それはリンチなどではなく、モモが「男の体になっていくのが怖い」とキースに言ったのがきっかけだった。キースとは、恋愛リアリティーショーに参加する10人の男のひとり、Mr.東京こと井矢汽水のニックネーム。「モモ」の本名は鈴木百之助である。

この小説の魅力は、設定やエピソードや登場人物のキャラクターではなく、現代のさまざまな問題─戦争や差別や性的マイノリティーの生きづらさや監視社会や資本主義の矛盾など─が随所に挿入されていることだろう。

現代社会に対する批判的言説がグッとくる。例えば〈2024年の娯楽トレンドは、白人による白人のための懺悔ショーだから〉と断言。例として挙げられるのはアカデミー賞をとった「オッペンハイマー」(23年)や「バービー」(23年)などである。

24年のアカデミー国際長編映画賞を受賞した「関心領域」(23年)については、〈ナチスのホロコーストをスタイリッシュにまとめた、白人懺悔の文脈を引く作品〉だといい、いまイスラエルがやっているジェノサイドと真正面に向き合おうとしないこととつなげて考える。こうした批評の言葉と荒唐無稽なリアリティーショー、それを見る視聴者、そしてキースとモモの物語が躊躇することなく疾走感を持って接合されていく。

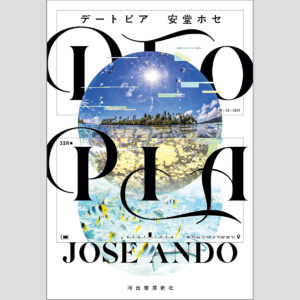

《「DTOPIA」安堂ホセ・著/1760円(河出書房新社)》

永江朗(ながえ・あきら):書評家・コラムニスト 58年、北海道生まれ。洋書輸入販売会社に勤務したのち、「宝島」などの編集者・ライターを経て93年よりライターに専念。「ダ・ヴィンチ」をはじめ、多くのメディアで連載中。