力道山亡きあと、1970年代の日本プロレス界を牽引したジャイアント馬場とアントニオ猪木は、その最後の年の79年を、7年8カ月ぶりにコンビ復活、馬場は2度目のNWA世界ヘビー級王座奪取、猪木は日本人初のWWF(現WWE)ヘビー級王座奪取という最高の形で締めくくった。

そして80年。1月31日に馬場は42歳、2月20日に猪木は37歳になった。選手寿命が延びた現在では2人とも若いが、ピークは30代半ばまでで40を過ぎたら引退と考えられていた時代だけに、馬場は本格的に全日本の世代交代を考えなければいけない時期に突入した。

あと2〜3年がピークだと見られていた猪木は2月27日、蔵前国技館における元極真空手の〝熊殺し〟ウィリー・ウィリアムスとの試合を最後に、4年間続けてきた異種格闘技戦にピリオド。それは76年6月26日のモハメド・アリとの世紀の一戦で負った借金の返済のめどが立ったことと、本来のプロレスで新たなライバルが生まれたからだ。

72年3月に新日本プロレスを旗揚げした猪木は、師匠カール・ゴッチを倒すことを目標にする一方で、73年5月からタイガー・ジェット・シンと血の抗争を繰り広げて〝燃える闘魂〟を確立した。

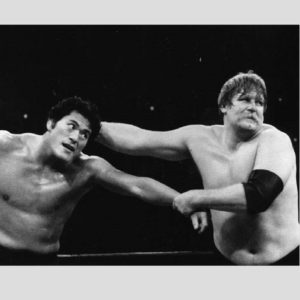

そのシンとの抗争がマンネリ化してきた時に現れたのがスタン・ハンセンだ。

ハンセンは馬場と親交が深いザ・ファンクスのもとでプロレスラーになり、75年9月に全日本に初来日。だが、翌76年4月に新日本と提携するWWWF(WWF=WWEの前身)に転戦すると、時のWWWF王者ブルーノ・サンマルチノの首の骨を折って全米に悪名を轟かし、77年1月に新日本に登場した。

ハンセンがラッキーだったのは、新日本に初めて来たシリーズにシンがいたことだ。シンの狂乱ぶりを目の当たりにして新日本のスタイルを研究したハンセンは、同年9月に再来日した時にはシンのサーベルにヒントを得たブルロープを振り回して〝テキサスの荒くれカウボーイ〟のキャラを作り、80年から新日本のレギュラー外国人になった。

「最初はデカいだけの〝でくの坊〟という印象だったが、俺との戦いを通して馬力だけじゃなくて、ハンセン独特のリズムが出てきた。本来、俺のリズムとハンセンのリズムは噛み合わないはずなんだけど、それによって予測不能の面白さが生まれたんだと思う」と、猪木は後年になってハンセンについて語っている。

猪木vsウィリーの異種格闘技戦の直前の80年2月8日、ハンセンは東京体育館で猪木をリングアウトで下してNWFヘビー級王座を奪取。猪木からNWFヘビー級王座を奪ったのはシンとハンセンだけだ。

そして、この年の4月には、もうひとりライバルになる男が初来日した。ハルク・ホーガンである。このシリーズにはハンセンも参加していて、ハンセンがシンから新日本流のプロレスを学んだように、タイツに「一番」の文字を縫いつけるほど日本で成功を夢見ていたホーガンもまたハンセンから学んだ。アックス・ボンバーは、ハンセンのウェスタン・ラリアットをヒントに生まれたものだ。

新日本の80年最後のシリーズは「第1回MSGタッグ・リーグ戦」。猪木はWWFヘビー級王者ボブ・バックランドとコンビを結成してハンセン&ホーガンを下して優勝を果たした。

新たな若いライバルの登場によって、猪木は異種格闘技戦からスムーズに純プロレスの世界に戻ることができたのだ。

一方、全日本プロレスでは春の本場所「第8回チャンピオン・カーニバル」でジャンボ鶴田がディック・スレーターを撃破して初優勝を果たした。

馬場と鶴田の公式戦は30分時間切れになったが、馬場、テリー・ファンク、アブドーラ・ザ・ブッチャーを抑えての29歳での快挙は「全日本に鶴田時代が到来!」を感じさせるに十分なものだった。

だが、馬場は42歳になっても第一線から退く気はなかった。80年上半期は腰痛に悩まされて、5月にNWA世界ヘビー級王者ハーリー・レイスが来日しても挑戦権を鶴田、タイガー戸口に譲ったが、調子を取り戻すや9月に再びレイスを招聘して9月4日の佐賀スポーツセンターで自ら挑戦。必殺ランニング・ネックブリーカーで3カウントを奪い、3度目のNWA世界ヘビー級王座奪取をやってのけたのである。9月10日の大津市皇子が丘公園体育館のリマッチで敗れ6日天下に終わったが「まだまだ全盛期!」をアピールできたことで馬場は満足だった。

全日本の80年の締めくくりは「世界最強タッグ決定リーグ戦」。馬場と鶴田の師弟コンビがザ・ファンクスを破って、2年ぶり2度目の優勝を果たした。鶴田にとっては春の本場所に続く優勝で、馬場と並び立ったことを意味した。

それぞれに地固めした80年を経て、81年には両団体間に仁義なき企業戦争が勃発する─。

小佐野景浩(おさの・かげひろ)元「週刊ゴング編集長」として数多くの団体・選手を取材・執筆。テレビなどコメンテーターとしても活躍。著書に「プロレス秘史」(徳間書店)がある。