誰しも一度や二度は、「駅そば」のお世話になっているのではないだろうか。

ところが最近、都市部ではホーム上の店が姿を消す傾向にあり、地方では独特の味を誇った老舗の閉店があちこちで取り沙汰され、「駅そば」絶滅危惧種説まで流れる有様だ。

しかし、「駅そば」をこよなく愛し、訪ねた店舗は3000軒以上という著者は「昔ながらの光景は変わっていくとしても、代わりに新しい形態が生まれてきている」と真っ向から反論する。

その典型として、JR上野駅の「セルフ駅そば」が取り上げられている。無人営業だから、昨今の人手不足は関係ない。調理マシンを使い、冷凍そばを急速解凍する新しい仕組みだそうだ。肝心の味は、有人店舗と比べても大きな遜色がない、と著者が保証してくれる。運営上の改善点はいくつかあるにせよ、未来の「駅そば」の可能性を予見させる動きだろう。

一方、鉄道利用者が減少一途の地域では、駅舎に併設のカルチャープラザ内で、地元の母親たちが運営する北海道室蘭本線栗山駅「マミーズショップ」、栃木県内の東武線足利市駅近くで復活した「おやまのきそば」、新潟駅に復活した「やなぎ庵」‥‥さまざまな手法での「駅そば」存続劇が興味深い。

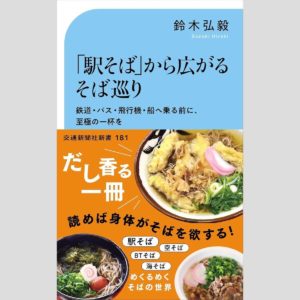

もちろん、巻頭カラーグラビアをはじめ、美味しそうな個性派そばの写真と店の紹介が、ふんだんに用意されているので、今度あの近辺へ行く時には立ち寄ってみようと思わせる。

著者流の「駅そば」定義だと、「駅の構内、売店、そうでなければ、駅から徒歩5分以内で商う簡便性を高めたそば店」になるのだが、本書に登場するのは徒歩1分以内だそうなので、気軽に足を運べるだろう。

扱われるのは「駅そば」にとどまらない。旅が多様化する中、バスターミナルにある「BTそば」、空港ターミナルの「空そば」、フェリー乗り場の「海そば」と多士済々だ。厳密にそばだけに限るのでなく、うどん、沖縄そばまで範囲を広げてくれるのもうれしい。要するに、旅に付随する、安くて美味しい店を網羅したガイドブックとしても役に立つこと請け合いだ。巻末には、エリア別に整理された店舗一覧まで付いている。

牛丼、カレー、焼き肉、回転寿司と、大手資本の画一的なファストフード系チェーン店が全国隅々まで行き渡る中、鉄道、バス、飛行機、船の旅にまつわる小さな店たちは健在で、同時に、その土地固有の麺類文化を保ち続けてくれているのだ。これも、わたしたちの国のすばらしい食文化と誇っていいのではないか。

「駅そば」2杯分くらいの値段で、日本中の安くて魅力的な味の数々を披露してくれる、実にお得なグルメ本だ。

《「「駅そば」から広がるそば巡り 鉄道・バス・飛行機・船へ乗る前に、至極の一杯を」鈴木弘毅・著/1100円(交通新聞社新書)》

寺脇研(てらわき・けん)52年福岡県生まれ。映画評論家、京都芸術大学客員教授。東大法学部卒。75年文部省入省。職業教育課長、広島県教育長、大臣官房審議官などを経て06年退官。「ロマンポルノの時代」「昭和アイドル映画の時代」、共著で「これからの日本、これからの教育」「この国の『公共』はどこへゆく」「教育鼎談 子どもたちの未来のために」など著書多数。