第170回直木賞受賞作。本書は、人間は根源的には動物たちと同じ命で繫がっていて、それが連綿と続く命の物語である。

舞台は明治時代。主人公は、北海道東部の深山に住む孤高の猟師・熊爪。共に暮らすのは一匹の犬だけだ。熊爪は猟師の男に育てられ、狩猟など山で暮らす方法を叩き込まれていた。

鹿や兎、そして時には熊を撃ち、それらの肉などを街で売り、金に換え、生活用品や弾薬などを買う暮らしを続けている。

熊爪は、街一番の大店「門矢商店」を贔屓にしている。店の主人・良輔は、動物を殺せない、自らを「腰抜け」と言う不思議な男だ。良輔には妻・ふじ乃がいる。彼女の眼は、空高く飛ぶ「鳶の眼」に似ている。熊爪は彼女が苦手である。熊爪に一片の関心も抱いていないからだ。もう一人の女性は「盛りの時季の鹿みたいな声」を持った目の見えない少女・陽子である。

ある日、熊爪は山で熊に襲われた猟師を助ける。目をえぐられたその猟師を良輔に託す。ここから熊爪の運命が大きく変わることになる。熊爪は、彼を襲った熊を退治する役割を担わされることになるのだ。熊爪は、その熊と若い赤熊の闘いに巻き込まれ、腰の骨を折る重傷を負ってしまう。しかし、犬が良輔の店まで助けを呼び熊爪は辛うじて助かる。

この件は熊爪が「俺は、熊か」と呟くほどに、まるで「3匹の熊の戦い」の如く、圧倒的迫力で描かれている。

熊爪は、良輔の店で体を癒やす。傷を癒やすと「死ぬまでは狩る」と再び山に戻る。そして、自分より強かった赤熊を狩ることを決意する。「自分の運命を自分で決められない」という思いが強くなったからだ。

熊爪は不自由な体を押して、犬と共に赤熊を追う。熊爪は、凶暴な赤熊になら殺されても本望であり、赤熊に殺されることで、自分の人生が完結するという思いがあった。ところが、熊爪が勝ってしまう。「なんで負けた、お前」と勝利に酔うことなく、絶望感にさいなまれる。

その後、近代化に乗り遅れた良輔の店は没落し、ふじ乃は、良輔のことなど気にせず不貞を働く。そして陽子は熊爪の要求にこたえ、共に山に入り、良輔の子を出産する。そして読者の予想をはるかに超えた衝撃の結末が待っている。

この場面こそが「ともぐい」である。良輔は狩られる側の人に飼われた馬であり、ふじ乃は熊爪の銃弾が届かない鳶であり、陽子は子を守る母熊、そして熊爪は、役割を終えた老熊である。

私たちは、自然から切り離された暮らしをしているが、それが一旦、自然界に戻れば「ともぐい」の世界が待っているのだ。エピローグで、死した熊爪に寄り添い続ける犬の姿に涙を禁じ得ない。

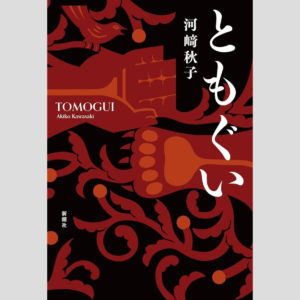

《「ともぐい」河﨑秋子・著/1925円(新潮社)》

江上剛(えがみ・ごう)54年、兵庫県生まれ。早稲田大学卒。旧第一勧業銀行(現みずほ銀行)を経て02年に「非情銀行」でデビュー。10年、日本振興銀行の経営破綻に際して代表執行役社長として混乱の収拾にあたる。「翼、ふたたび」など著書多数。