日航ジャンボ機墜落事故は今年でちょうど40年目を迎える。航空史上最悪のこの事故を題材に、刑事責任を問われた元日航取締役の松尾芳郎氏に焦点を当てたノンフィクション。大事故の真相に迫る─。

1985年8月12日午後6時12分、日航123便(B-747型ジャンボ機、登録記号JA8119)は乗客乗員524人を乗せ、羽田空港を離陸した。しかし、その12分後に突然「ドーン」という大きな音を上げて後部圧力隔壁が破断し、客室内の与圧空気がその裂け目から一気に噴き出した。

客室と機体尾部の非与圧空間とを仕切っているのが、大きなお椀の形をした後部圧力隔壁だ。噴き出した与圧空気の力はすさまじく、垂直尾翼を内側から吹き飛ばすとともに機体をコントロールするすべての油圧系統を破壊した。機体は操縦不能となった。機長たちは何が起きたか分からず、32分間の迷走飛行を強いられた末、午後6時56分過ぎ、群馬県上野村の御巣鷹の尾根に墜落した。520人が死亡し、助かったのは女性4人だけだった。

7年前の1978年6月2日、JA8119号機は大阪国際空港で着陸時にしりもち事故を起こし、機体尾部を破損した。日本航空は修理をアメリカのボーイング社に任せた。だが、後部圧力隔壁の修理でミスを犯し、隔壁の強度が落ち、飛行を繰り返すうちに金属疲労から亀裂が生じ、隔壁は飛行中に風船が破裂するように破断した。それが日航ジャンボ機墜落事故だった。

墜落事故の発生時、松尾氏は日航の取締役整備本部副本部長で、日航社内の事故調査では最高責任者となった。1930年9月21 日生まれの54歳だった(現在、93歳)。しりもち事故のときには技術部長として修理に関わった。技術・整備畑を歩んだ日航生え抜きの航空技術者(航空エンジニア)である。松尾氏の父親は、「戦後の日本航空業界の父」として知られ、航空保安庁の初代長官や日航の2代目社長、5代目会長を歴任したあの松尾静磨氏(1903年2月~1972年12月、享年69)だった。

そんな航空の申し子のような松尾芳郎氏が、日航ジャンボ機墜落事故では業務上過失致死傷の罪に問われ、警察と検察の任意の取り調べを受ける。群馬県警の取り調べでは「お前」「あんた」と呼ばれ、殺人事件の容疑者のように何度も怒鳴られ、刑事責任を容認するよう強要された。人権を無視した理不尽な取り調べだった。

それでも松尾氏は自分や日航に過失のないことを取調官に繰り返し説明して自らの正当性を主張した。そして日航、運輸省、ボーイング社の関係者とともに前橋地検に書類送検されたが、結果は全員の不起訴(1989年11月)で終わっている。

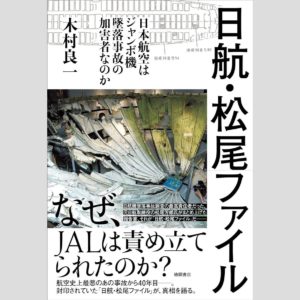

松尾氏は当時、警察や検察の取り調べの内容を細かくノートに記録していた。それをまとめ上げ、警察と検察に提出した資料や書類といっしょに保存してきた。これらをもとに取材を重ね、1冊の本にまとめ上げた。それが「日航・松尾ファイル」(小社刊)であり、取材を通して得た思いがサブタイトルの「日本航空はジャンボ機墜落事故の加害者なのか」である。

木村良一(きむら・りょういち)ジャーナリスト・作家。1956年10月18日生まれ。日本医学ジャーナリスト協会理事。日本臓器移植ネットワーク倫理委員会委員。日本記者クラブ会員。三田文学会会員。元産経新聞論説委員。元慶大非常勤講師。ファルマシア医学記事賞やファイザー医学記事賞を受賞。著書に「移植医療を築いた二人の男」「臓器漂流」「パンデミック・フルー襲来」「新型コロナウイルス」などがある。

(つづく)